2012年11月8日 | category: speaks

フランクはきっと、中西部への長い旅に出る前に、ニューヨークから程近いところへの小さな旅を繰り返したのではないかと思う。ホボケンは本当に近い。だが、<アメリカ>が集約されているようなところでもあった。

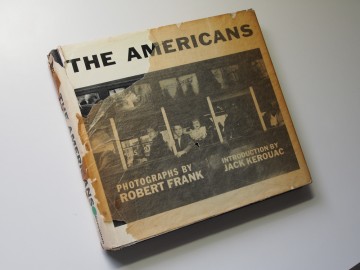

何気ない二枚の写真だが、「THE AMERICANS」はかなり象徴的はシーンから始まっている。

写真集のはじめの2点の写真はニュージャージー州の<ホボケン>市である。

1が「パレード」。2がCity fathers (「市(議会)の長老たち」という意味だろう)。

1はレンガ壁の建物の二つの窓から婦人がそれぞれに通りのパレードを身を乗り出しているのではなくちょっと心を離して眺めている、といった感じの写真だ。一つの窓には星条旗がはためいているが、もし婦人がそこの住人だとしたら義理で旗を出しているという雰囲気で、げんにその窓際にいる婦人の顔は途中まで下ろしたロールスクリーンのせいで暗くなっていて表情が読めない。おまけにそのはためく星条旗は隣の窓際の婦人の顔をすっかり隠して、写真全体がパレードをやや冷ややかに遠望している印象を与える。窓の枠は木製。塗装もちょっと剥げかかっている部分があって、そんなことからもこの建物はごく一般的な庶民の暮らすアパートではないのかなと想像させる。

2も同じパレードに関わるシーン。しかしこれは1のと違って身体を半身にして壇上に並んでパレードを謁見するという具合の正装の紳士たちだ。曇天で寒風が時折吹くなか、紳士たちの表情も渋くコートの襟を立てている人もいる。フランクはこの政治的シーンを、淡々とした感じで写している。(ほんとうは写真を紹介しておきたいところだが、フランクの写真についてはたとえそれが小さくても、また机の上で開いている風であっても、掲載が禁じられている。ネットサイトへの逐次注意もないとは思うが、やはりエステートの方針には従うことにしたい。それにしても、ネットへの転載などは当たり前のようになっていることは、よくないと思う)。

マーロン・ブランド主演の映画「波止場」(1954年制作)は、ホボケンの港湾が舞台となっている。港湾労働者とその組合を牛耳っている手配師集団(暴力団)との抗争が主題のこの映画は、フランクがホボケンで写した写真と同時代のものと思っていいだろう。

内陸からの鉄道はニューヨークの鼻先のようなこの町の港にまで線路をのばして積荷業を盛んにし、それとともに造船業も盛んにした。活況は移民の集うところともなる。ドイツ、イタリア、アイルランドからの人が集まり、大きな企業に彼らは雇われ、労働組合もあって恵まれた水準の収入も得られるところになっていった。

しかしそれも第二次世界大戦中とそれが終わってからの十年間までだ。古くなった港湾施設や入り組んで建てられたレンガ作りの建物での製造業は次々と他の港町や新しい敷地や建物を要する町々にその地位を奪われてゆく。船舶輸送もたちまちにして車や飛行機の輸送に取って代わられるようになるのである。つまりホボケンは一転して寂れてゆく。

その前のホボケンはマンハッタンをのぞむ富裕な人々の住処だった。褐色砂岩の壁の家は富裕階級の象徴だったから、彼らが港湾都市化して行くホボケンを逃れてニューヨークに帰って行った後には、その時代に台頭した新中産階級の人々が競って褐色砂岩の壁の家を購入して移り住んだということだ。(アルフレッド・スティーグリッツもこのホボケンの生まれである。1864年だが、その年は1860年のリンカーン大統領就任を機に始まった南北戦争の終結する1965年の一年前である。当時の状況や推して知るべし)。

ちなみに、しばしば反社会的集団と位置づけられた港湾労働者はコンテナ船が主流となる60年代以降は急減した。それまでの貨物船では本船からはしけに荷を移しさらに波止場のトラックなどへの移動があったから多くの作業員を必要とした。その作業員の調達のところに手配師、やくざ集団がばっこしていたのである。

そんなばっこの状況が、映画「波止場」を見ているとよく分かる。

エンパイヤステートビルが画面の奥にいつも見えているこの映画から教えられること—とあるシーンの会話を仔細に検討してみると、その日ホボケンの波止場で荷役労働を求める人たちは2000人いた。手配師集団は彼らから一日当たり2ドルの世話代をとっていることも分かる。仕事を請けるための登録料である。しかしだからといって毎日仕事にありつけるわけではない。

そしてある日は手配師に仕事を指示された労働者が891人だった。手配師集団はその891人を集めた手数料として一人当たり3ドルずつ荷主側から上乗せさせた報酬を受け取るのである。とにかく早く動かしたい荷主は手配師集団の言いなりだ。つまりその日は891人に対する報酬の手数料(ピンはね)として利息と称する一人三ドルの計2673ドルが手配師集団のふところに入った。映画からは、一人当たりいくらの報酬が支払われていたのか分からないが、ピンはねの率は相当に高かったと想像できる。報酬は一般の労働に対するよりも相当よかったらしいとはいえ、その日仕事を分配されるかどうかは手配師の気まぐれだし、少しでも文句ありげな表情が認められると、その彼の名はけっして呼ばれることはなかった。それゆえに彼らの生活は過酷で不安定だった。そういう様子はルイス・ハインの写真にも写されていて今も確かめることができる。ハインもまたその時代の港湾労働者の生活を多く写している。ハインが写したのは広く社会に認めさせたい社会のひずみだったのだから、港湾労働者の位置づけが想像できよう。

たくさんの移民が流入し、まずは生活の成立を謳歌し、そして犯罪と大企業による収奪が往来するうちに時代から見捨てられていったようなホボケンの町に、その住民に、フランクは移民者としての心情を呼び覚まされる何かをささやかれたのだろうか。

古びたレンガ壁の建物の窓に見える人影は町の荒廃を身を引いて遠望しているようでもあり、同じパレードを見ている有力者集団の老人たちの姿には、抗しきれない時代の変化をなす術なく見送っているようだとも感じさせられる。

ところで、いまこのホボケンは、ニューヨークへ行くならホテル代が安いこの地区へと、ニューヨーク通には常識らしい。交通も便利だし、かつての波止場は対岸・マンハッタンの美しいスカイラインを眺望するホテル街へと変わっているのだそうだ。

この町へ行くとしたら、飛行機はJFK空港に到着したとして、空港内からエアトレインという市内へ向かう地下鉄に乗るための電車を使ってジャマイカ駅まで行き、マンハッタン方面へ向かう地下鉄E線というのに乗り換える。そしてペンシルベニア駅まで行き、すぐそばにあるマンハッタンとニュージャージーを結パストレインという地下鉄の始発駅・「33丁目駅」(33rd Street Station)へ。ハドソン川の下を走ってホボケン駅までは約14分、だそうだ。

つい最近だが、ハリケーン「サンディ」のニュースには、ホボケン駅に流れ込む水の映像も見ることがあった。なるほど、それほどハドソン川岸の町なのだとあらためて現実感を味わった。