2012年10月16日 | category: speaks

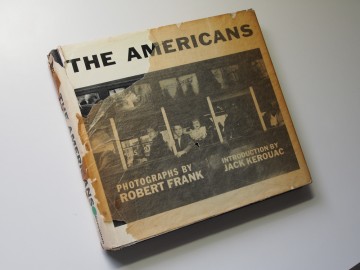

つきあいの長さという点では三つの指に入るほどの写真集がこれだ。

けれどもずっと、本当につきあってきたんだろうかという思いがつきまとっている。

「国語」の教科書で、数多くの小説、文学作品に出合ってきた。それが縁でつきあい続けている(つもりの)作品がある。そういう作品からは相当な影響を受けて、大げさになるが思想的にであれ文化的にであれ、総じて価値観というものになるのだろうが、そういうものが自分の中に溶け込んでいる(のだと思う)。

それにくらべて、ということになる。<THE AMERICANS>もそうだったのか、と。教科書の中で出合って、赤鉛筆の傍線を入れて、いわば「学力」の一つにくわえたもののようなものではなかったろうか。

と、常々思うのには、私がこの写真集からもっと感応的な、エモーショナルな感覚を受けとり、そしてもっと大きな影響を受けたい、と思い続けてきたというわけがあるのかもしれない。

ふと思い出したことがある。学生時代、私は小さな写真批評誌を仲間といっしょにつくった。ほんとうに三号で終わってしまったけれど、その創刊号で「写真は何であったか」という、いかにもと思われるだろう特集を組んで、その一章を「海外の写真家たち」とくくった批評論集にあてたのである。

それには、それまで海外の写真家たちについて書かれたさまざまな評論・文章を一蹴したいという怖いもの知らずの気持ちがあった。いや、さまざまをよく知らないからこそ抱いた気持ちだったことはいうまでもないが、そのことはさておくとして。

そのときの論考は五つ。ちなみにそこではアジェ、ナギ、キャパ、アヴェドン、クラインという五人の写真家を取り上げていて、クラインの項は中平卓馬さんに書いてもらった。心ときめく写真論がほしかったから、活躍中の写真評論家には書かせたくなかった。そしてまた私はその雑誌を「学生写真」誌にしたくなかったから、つまり流通する商業雑誌と同じ土俵にあげたかったから、シンガーソングライター路線は捨ててディレクターに徹しようと思っていて、だから筆者は考えに考え抜いて、一人一人に会って執筆を依頼した。原稿料は格安だった。それでも、当時の書評紙の原稿料には負けたくなかった。皆忙しい人たちだったから、原稿用紙30枚以上50枚以内という原稿量の依頼には躊躇していたが、それでも何とか計画通りの人たちへお願いができた。「学生が一番正しい(はずだ)」という時代の思潮もあって、断りきれなかったのだとは今にして思う。

で、クライン論を書いてくれることになった中平卓馬さんは原稿を書くにあたっては私の協力を条件にした。その条件は、「これまで日本人がクラインについて書いたものを可能な限り集めてほしい」。私はその意図がすぐに分かった。クラインの写真の受けとめ方が如何に表面的なものかを例証(冷笑でもいい)しようとしているんだなと。

案の定、集めた資料はそのことを物語った。「肥大する文明への警鐘」とか「カオス的現代の表徴」とか、そういう言葉の着地点がクラインについて書かれた論考のスタンダードだった。

あの時、なぜフランクを取り上げなかったのかと思うが、特集の意図が正確な意味では「写真作家論」ではなく写真について書かれているものの多くを批評しようというものだったからだろう。フランクについては、ほとんど書かれていなかったのである。

とはいえ、私が批評の対象としたかった写真論考の方法は、そう簡単に方向換えできるものではなかった。だからフランクの<THE AMERICANS>にも、ずっと後ろ髪を引かれているのかもしれない。あんなに見返した写真集から学んだことは何だったろうか。何を身体にしみこませられたのだろうか。

だから私は写真集<THE AMERICANS>をうんと表面的に見直してみようと思った。写真集から、フランクの旅を追いかけてみようと思った。そもそも彼はどこをどんなルートで旅したのか、それだけを楽しむ机上の旅をしてみたくなった。

ただその前に一つ解説めいたことを書いておいたほうがいいと思う。なぜフランクがこの旅を始めたのか、そしてそれを可能にしたのは? という点である。もちろん、内面のことは分からないし、想像することもためらわれる。推論も時には必要でかつ有益だが、まったく余計なお世話ということもある。この場合は後者に相当すると思うから、フランク自身が表明している、あるいは友人が証言している文献をもとに、紹介しておく。出典は「ROBERT FRANK—MOVING OUT」展の図録。ワシントン・ナショナル・ギャラリーによって企画、皮切り展が開かれ、横浜美術館にきて、チューリッヒ、アムステルダム、ニューヨーク、ロサンゼルスを巡回したフランク全貌展の図録である。

余談だが、横浜美術館での開催の折、来日したフランクが急に若い学生のような人たちの写真を見て話し合いたいと言い出したといって、同館学芸員の知人から緊急の電話が入ってきた。動員要請である。私は急いで学生にアナウンスをして、応じた連中の写真を何点かずつを宅急便で送った。着いたかなと思っているところへまた電話があって、参加してもらう人たちとのバランスを考えてAという人とBという人を選んだからついてはそのワークショップに出席させてくれないかとのこと。翌日だったかその次だったか、本当にあわただしかったと記憶しているが私はAとBを連れて横浜へ行った。他の大学や専門学校の学生を合わせて、大阪から来ている人も含めて20人くらいが特別授業の受講生となった。

内容は、一人ずつ順に自分の写真をビューイング・ボードに並べて撮影の意図を説明する。フランクはボードに近づいて丁寧に見る。そして椅子に腰を下ろすと、「とても心惹かれるけど、あなた自身は写真に写っていることにあまり心惹かれていないようだね。つまり、そういう独りよがりに私が心惹かれるってことなんだが。若いときはそれでいいんだ」というような感想をポツリポツリと言って進む。「ありがとう」とだけしか言われない人もいて落胆もあった。3時間くらいも費やしただろうか。最後にフランクが総括してこういったことを覚えている。

「ほんとうにいい写真を撮ろうと思ったら、いますぐキャンパスを出て街を歩くことだね。学校の中は社会ではない。社会しか人を育ててくれないからです」。

学校なんてすぐやめなさい、と言いたかったのかも知れないが、フランク氏は引率の私たちを気遣ってやわらかく諭してくれたのだと思う。「授業が終わったらすぐ街へ出なさい、キャンパスの中で楽しんでばかりいないで」と付け加えてくれたのだから。

さて、フランクが<THE AMERICANS>としてまとめることになる写真撮影の旅は、1955年4月から1956年6月にかけてなされた。

その間、数回に分けて短い旅をし、一度は西海岸までの9ヶ月をかけた長旅をした。

ほとんどはライカで撮影し、それも広角レンズを多用して、その長旅で延べ687本のフィルムを使ったという。そのうちの四分の一、170本ほどはカリフォルニアに滞在していたときに現像し、コンタクトシートを焼いて中間結果を吟味しながら作業を続けていったのだそうだ。

それほどの長旅になると、バランスを確認するためにも、またうまく写っているかどうかを確認するためにも、フィルムの潜像が劣化するのを防ぐためにも現像処理は不可欠だったからだろう。ロサンゼルスとオリンダというサンフランシスコにほど近い町の友人のところでその作業を行ったのだという。

フランクの写真撮影の旅はグッゲンハイム奨励金の授与によって支えられたということはよく知られている。フランクはこの「アメリカの広範かつ豊富な写真による記録」計画を助成してもらうために、ジョン・サイモン・グッゲンハイム記念財団の奨励金取得の申請をどういうふうに書いたのだろうか。以下は財団にあてた申請書の要約である。

「私の意図しているのは、アメリカに帰化した人間が、合衆国に見出した、この地で生まれ、よそに広まろうとしている文明の意味するものの観察と記録である。

それは何かといえば、アメリカにあり、どこにでもあり、あらゆるところにあるもの—見つけるのは簡単でも、容易なことでは選択・解釈しきれないもの。

心の目には小さな図録が見えてくる。

夜の街、駐車場、スーパーマーケット、高速道路、車を三台持っている男と一台ももっていない男。農婦とその子どもたち。新築された家と羽目板のひしゃげた家。趣味のおしつけ、華々しさを見る思い、広告、ネオン、指導者たちの顔と追随者たちの顔、ガス・タンク、郵便局、裏庭・・・・・・・・・」。

「ハーパース・バザー」誌などで知られたデザイナー、アートディレクターのアレクセイ・ブロドヴィッチやウォーカー・エヴァンズなどの錚々たるメンバーが身元引受人を務めるサインをして添えた。

そして1955年4月、フランクには55年6月から56年5月までの間のグッゲンハイム奨励金授与が決まったのである。

さあ旅が始まる。(つづく)